2012年度

卒業論文

アートセラピーの意味を

自己の創作活動プロセスを通して

探求する

宝塚造形芸術大学

造形学部美術学科

アートセラピーコース

学籍番号:1090501

大城 弥久

Ⅰ はじめに

アートセラピーという言葉に触れるまで、私にとって「絵を描く」ということは、目の前にあるものを正確に描くことだった。私自身デッサンや模写、写実的な作品を得意としていたこともあって、イメージを表現するということは考えたことがなかった。

アートセラピー(芸術療法)を専攻した当初も「この絵をみると癒しの効果があります」、と言われている絵を見たり描いたりするのではないかと、一般的にもそう思われているであろうアートセラピーを想像していた。

「アートセラピーとは、セラピーが目的で、アートはその手段である」(Wadeson,1988)、「たどたどしい一本の線と、芸術性の高い完成画とを<哲学的に対等>とみなす用意が必要である」中井(1970・1994)とそれぞれアートがセラピーになりうるための心構えを述べているが、その言葉の根本的意味を理解するのは難しかった。

さらに、アートセラピーの意味を考えるきっかけとなったのは、大学に入学して最初の実技授業で行った、「音楽を描こう」という課題が出されたときである。今まで写実という目に見えるものしか描いてこなかったので、音楽という目に見えないものをどのように描いていいか分らなかった。

なかなか描き始めない私に先生は、この曲に使われている民族楽器を実際に見せてくれたり、未開の地の国の音楽だ、ということを教えてくれた。もしかしたら先生は描き始めない私を見かねて、いろいろ教えてくださったのかもしれない。もしくはこの音楽について「民族音楽」だというイメージを持ってほしかったのかもしれない。先生の本当の意図することは分からなかったのだが、私はそこから、「この音楽は民族音楽なのか」と理解した。だがそれは、頭だけでその音楽を捉えた理解であったと思う。それではその音楽を聴いたときの純粋なイメージではなく、「民族音楽」という頭のなかで作り上げたイメージにしばられているだけなのであるが、そのときの私にはそれが精一杯だった。

現にそのとき描かれた私の作品は、「民族楽器の鼓動」というタイトルがつけられ、「音」そのものを表現するのではなく、曲に使われていた楽器や、演奏されていたであろう未開の地の情景を描くことしかできなかったのである。

目に見えない「音」というものを描くことはとても難しいことであり、やはり視覚的イメージにとらわれてしまうのは仕様がないことであったかもしれない。しかしそのようにして出来上がった作品について、自分が満足に表現できたという実感は全くなかった。

満足に表現できたと感じなかったのは、なぜだろうか。それは「音」という目に見えないものを表現するのに、目に見える情報をモチーフとして使って表現するのは少し違うのではないか、と感じていたことと、自分の心の奥に本来感じていたはずの、情報や知識にとらわれていない、「音そのものを素直に捉えたイメージ」を出しきれていないだけでなく、そのイメージすらも掴めてなかったことにあると考えられる。

自分の心の奥にあるものを掴むことができ、それを素直に出し切れた作品であれば、たとえ子どもが描いた落書きであっても、有名とされる画家の描いた作品と同じ価値があるといえるのではないだろうか。そういった作品は、自然と見た者の心にも響いてくるなにかがある。そのことから、「アートがセラピーになりうる」ということは、「心の奥にあるものを掴んでそれをなんらかの形で表現できることにある」ことなのではないかと考えるようになった。

Ⅱ アートセラピー(芸術療法)の定義

芸術療法とは何かということを、山中(1990)は、「精神療法、心理療法の手段として、芸術を用いるものであり、いわゆる、ノンヴァール(非言語的)な方法のうち、最も手軽に行なえて、かつ、大変に有用な方法なのである」と簡潔に、述べている。

そして森谷(1978)は芸術療法を、「芸術」と「療法」という二つの言葉に分けて考えている。

「芸術」とは、辞書にあるように「一定の材料・技術・様式を駆使して、美的価値を創造・表現しようとする人間の活動およびその所産。造形芸術(彫刻・絵画・建築など)・表情芸術(舞踏・演劇など)・音響芸術(音楽)・言語芸術(詩・小説・戯曲など)、また時間芸術と空間芸術など、視点に応じて種々に分類される」(『広辞苑』)。すなわち、「美的価値の創造、表現」という面に主眼が置かれている。一方、「(治)療法」とは「病気やけがをなおすこと。また、そのために施す種々のてだて」(『広辞苑』)を意味する。(森谷,1978)

このように、一見共通性のみられない二つの別々の意味を持つ言葉を、組み合わせてできているが、「芸術」か「療法」か、どちらに重点をおいているかによって、「芸術療法」の理解が異なってくるとしている。(森谷,1978)

心理学辞典(神村栄一2007)によると、芸術療法は以下のように整理されている。

芸術療法が心身の健康の回復、維持に効果をもつ背景には、

① 言語的、論理的にではなく、イメージによって自己の内面を表現することにより内的葛藤が解放されることによるカタルシス効果(苦痛が解消され、安心感を得ること)

② 心の中にあるイメージが芸術作品に投影される働きをもつことにより、目に見える形で表せられるので治療の手がかりが得られる効果

③ 芸術の創造活動がリハビリテーションとして効果を発揮することで、機能不全を起こしていた心身の機能が回復する効果

などにまとめられる。実践においては、このようなさまざまな効果が相乗的に機能して改善をもたらしているものと考えられているが、具体的にどの効果がどのような数値によってどれだけの効果を生んでいるのか、という点については十分明らかにされているとは言えない(村上久美子,1988)。

つまり、心というものは人によってさまざまであるため、この症状には必ずこれが効くというような絶対的答えはなく、芸術療法の何が治療効果をもたらすかを、客観的に証明することはできないということだろう。

伊藤(1992)は芸術療法を単純に、「芸術を心理療法に適用したものと考えてはならない」と述べている。芸術も芸術療法も、人間の心の奥にあるものが、形あるものとして表出されるという点では確かに同じである。しかし芸術家は作品を創造するプロセスにおいて、激しい生みの苦しみを経験する場合もあり、芸術活動が必ずしも癒しに繋がるとはいえないのである。

したがって、芸術療法とは「芸術を用いた」心理療法というよりも、「心の奥にあるものをなんらかの形で表現したいという人間が生来的にもつ欲望を基礎とした心理療法なのである」(山中,1990)と考えられる。

私は山中(1990)らの言うように、単に絵を描かせてその絵を分析していくことが芸術療法ということではなく、セラピストとの関係性を築いた上で、心の奥にあるものを表現するというプロセスを見守っていくことに芸術療法の意味があると理解している。

それゆえ、本論文は山中(1990)のいう「心の奥にあるものをなんらかの形で表現したいという人間が生来的にもつ欲望を基礎とした心理療法なのである」をアートセラピーの定義として、これ以降の論述を展開していくことにする。

Ⅲアートセラピーの歴史

アートセラピー(芸術療法)という言葉が用いられるようになったのは、芸術家のエイドリアン・ヒル(Adrian Hill,1948)が絵を描くことの治療への応用について説明するために用いた用語とされている。アートセラピーの誕生は、結核治療のサナトリウムにいたヒルが、結核などの慢性患者に芸術的活動を勧めたことにさかのぼる。病から回復する間に、絵を描くことでの治療効果を発見したヒルにとって、アートセラピーの価値は、創作活動を通して完全に心を没頭させられることで、しばしば自己抑制的な患者の、創造的なエネルギーを開放することにあり、それは患者が「不運に対する強い防御を確立すること」が可能であることと示した。

しかし真の意味で芸術活動の治療性に最初に注目したのは実はユング(Jung,1916)であったと言われている。ユングは「想像と創造性が治療の力である」という考えであり、彼はまさに「人間の芸術表現という行為」が混乱を来たした精神の治療に役立つことを体験的に経験すると同時に、「想像と創造性からなる芸術表現」は個人の精神的成長にも重大な働きを果たすことを発見した。ユングは精神医療の現場でも、患者自身が絵画や彫刻、音楽などの方法で想像的に心の内面を表現することを勧め、芸術療法の可能性をあらわした。その後、アメリカのナウンバーグによるスクリブルや、イギリスのウイニコットによるスクイッグルの治療的利用、スイスのカルフによる箱庭療法の創始などが相次ぎ、欧米での、表現病理や表現療法への糸口が開かれていった(山中,1990)。

日本においては1973年に、徳田良仁を会長とする日本芸術療法学会が発足し、国際表現病理学会の日本支部として認められるにいたった。わが国では、先に述べられた徳田、中井久夫、山中康裕、高江洲義英らによって、すぐれた治療実践がなされ、それらの業績は国際的にも高いレベルにあるとされている(伊藤俊樹,1992)。

Ⅳ目的

アートセラピーは、クライエントが絵などのアート作品を制作することを介して行う心理療法である。しかし私は、他の人にアートを使ってセラピーする前に、まず自分が絵を描いていくことで、自分なりに表現するとはどういうことか、また表現することに伴う自分の心の変化はどういうものだったのかを、四年間の自分の作品から見つめることにした。そしてその創作プロセスを詳細に辿ることで、「はじめに」で述べた、「アートがセラピーになりうるには、心の奥にあるものを掴んで、何らかの形で表現できることではないか」、という私の仮説を自分の体験を通して、探求・証明できるのではないかと考えたのである。

Ⅴ 作品を辿る

一回生

前期

課題作品 音楽を描こう

『民族楽器の鼓動 F30』

初めて心の中、イメージというものを絵で表現することに挑戦した課題である。

授業で実際に民族楽器(アフリカ系の弦楽器や打楽器)を前にして、その民族楽器が演奏されている音楽を聴きながら、感じたものを描く課題だった。

ところが始めは全くどうして良いのかわからず、とりあえず楽器をデッサンしてみたり、楽器に触れて音を出してみるが、三ヵ月くらい全く描けず終まいでいた。しかし提出期限が迫ってきていたので、夏休みの間、実家である沖縄に帰省した時に持ち帰って描くことにした。民族楽器で演奏された音楽というものは、太陽や大地、自然を連想させる響きを持っており、常に時間に追われ、人々が行き交うビル街の人工的な中で生きる都会よりも、自然に囲まれた故郷の田舎のほうが民族楽器の音楽のイメージに近い環境であったためか、イメージが湧いてくる。かと言って、その頃はまだイメージをそのまま作品としてどのようにアウトプットしたらいいか分らず、デッサンした楽器や、その音楽が奏でられていそうな風景を描くことしかできなかった。

後期

課題作品 街

『知らない故郷 F50』

故郷に半年間帰らなかっただけで新たな建物が建っていたり、友達や家族もそれぞれ新しい生活を送り、自分自身も身の周りの環境の移り変わりによる内的な変化を感じる。今の自分と故郷が連動して変化しているという感じではなく、別々に切り離されていくような、自分が知っている街ではなくなる「さみしさ」のようなものを感じ、描いた作品。やはりここでも心の中と、モチーフと半々の物でしか表せられずにいる。

自主作品

『無意識 F20』

『知らない故郷』を制作した際に余った絵の具をペインティングナイフで塗りたくっていると、意図せずとも「いい感じ」になっていることに気づく。

今まではどうしても頭で考えながら制作していたことが、先に手を動かして(触覚)できてしまったことのほうが、わざとらしくなく心の底から湧きあがってくるイメージにぴったりくるものになることを、「手遊び感覚」でしたことから気づかされた作品。

この作品で初めて題材なしで表現できたように思う。それまでは他人の作品でも、抽象より具象をみるほうが理解できていたのが、自分自身が実際に「ぴったり」とくる抽象画が描けてからは、抽象のほうがより自分の内的世界をリアルに表現できるように感じられるようになった。

この作品が完成した時、なにを表現したのか当時の自分の言葉ではみつけられなかったため、タイトルはつけられずにいた。タイトルがつけられないまま二回生にあがってアートセラピー技法論を学んだ際に、人間は意識と無意識状態のなかで生きていることを知り、この作品はまさに無意識状態から湧きあがってでてきたのではないかと思い、「無意識」というタイトルを付けた。

二回生

前期

課題作品 身体

『思春期少女 F100』

身体と聞いてすぐ思春期の少女を描きたいと思った。なぜなら、私の考える身体というものは、「静」より「動」のイメージが強く、それも、単に運動しているという外的に見える動きではなく、内的に動きが著しい時期、つまり自らが経験したことのある思春期で、なお且つ女子の初潮という、突然訪れる身体の変化に戸惑い、心が追い付くのに精一杯な、あのなんとも言えない心情を表現したかったのだ。

そのためか、作品が完成したあとに気づいたのだが、頭と身体が離れた状態になり、少女の顔は暗くてみえない。これは心(戸惑い)と身体(初潮)の葛藤を意図せずに表現していたと思われる。

この頃から「細胞」、「身体の神秘」、「命」や、「生まれる」、「死ぬ」ということについて興味を持つ。

後期

自主作品

『細胞 F100』

細胞を思わせる形や宇宙、生命、女性の性を詰め込んだ作品。

女性の身体には月経というひと月のサイクルがあって、身体の中で細胞が目まぐるしく動いている様がまるで宇宙のように私は感じる。

右上にいるのは、人魚っぽい女性。人魚は人間に完璧になりきれていない、女の子が子どもから大人になりきれていない(心と身体のズレへのとまどい)を表す。

とにかく、生命の神秘、細胞の動きが気になっていた時期。

三回生

前期

自主作品

『森羅万象 F100』

自然(森、大地、太陽、月)を司る神のようなキャラクターを描いた作品。暗い地下のようなところで潜んでいるイメージ。

右上にある太陽や顔のような月のモチーフは満ち欠け、昇り沈みなど、女性の月経のリズムを表す。身体の中の動きと、自然の動きは一体であると感じる。

自主作品

『さかな(海)F100』

こちらの作品も海を司る神のような「鯨」が深海に潜んでいるところをイメージして描いた作品。

この二つの作品は、自分の心が深いところへ潜っていっているように思われた。

自主作品

『水底(みなそこ) F50』

深いところから水が湧きあがるイメージ。

エスキース(下描き)からキャンバスに描くと、エスキースで勢いを感じてよかった状態がキャンバスだとわざとらしくなる。(間接的)

それをやめて、一回生の時に『無意識』(図3参照)という作品でやったのを思い出し、いきなりナイフや手で全面を塗りたくっていった作品。

手を使うと、筆の時とは違って、心の中にあるイメージをそのまま描けている、絵と自分の間に隙間がなくなるように感じた。(直接的)

後期

自主作品

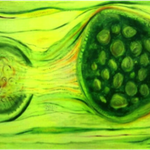

『植物(ミドリ)は息づく、

F120』

植物の細胞をイメージした作品。中心の細胞が左右に行き来しているように表現した。

この作品はエスキースをもとにキャンバスに描き写したが、描き進めていくうちに、全く違うものになった。

エスキースは割とごちゃごちゃしていたが、『細胞』(図5参照)という作品を制作していたとき先生に言われたことが、「全面に描ききると達成感は得られるだろうけど、空間を魅せれるようにならないと作品とはいえないと思うな。」と指摘を受けたこともあり、自分のなかで初めて抜くところを考えながら取り組んだ作品であった。そのため、いままでの作品よりすっきりしていて簡潔化されたにもかかわらず、この作品が一番自分のイメージにぴったりくるものが出せたとはっきりと確信した作品に仕上がった。

他の作品は、描いているときは気分よく描けるものの、完成すると割と気に入っていなくて、取って置きたいと思ったこともなかったのだが、この作品はそのなかでも初めて手元に置いておきたいと思える作品に仕上がった。作品としてどう魅せるか。という初めての試みが伴ったためにそう感じる作品になったのかもしれない。

四回生

前期

自主作品

『6月の朝 F50』

夜明けが朝日に溶けて開けていくイメージの作品。

この頃に描かれた作品に多く見られる共通点は、丸い形が入っていること。制作してきた作品は、「自然」や「細胞」、「生まれる」ということを常に題材としてきた。絵としても丸い形という、形のあるものを描くことでその部分に締まりが出ると共に、丸い形を描く行為が気持ち的にも安心する感覚を得ることに気がつく。

そしてこの頃から徐々に自分の内にあるイメージをそのまま掴んで表現できるようになってきたと感じる。

Ⅵ 作品の考察

一回生

1.「見えないもの(自分が感じたイメージ)を視覚化する試み」

一回生の頃に描かれた図1、2は、目に見えないものを感じたままに描くということ自体どういうことなのか、全くわからず、それでもどうにか自分の感じたことを表現しようともがいていた時期である。

図1では、自分なりに、感じた「音」という目には見えないものを、視覚化して表現するにはどのようにすれば良いのかと考えてはみたものの、結局は「曲を聴いた素直なイメージ」ではなく、その曲がどのような音楽で、どこの地で演奏されている、という「曲の背景にある情報」にとらわれ、それ以上のイメージが膨らむことができなくなってしまった。仮に情報にとらわれずに、「音」そのもののイメージが素直に膨らんだとしても、このときの私にはそれを表現する術すらまだ理解できていなかったため、自分にぴったりくるイメージで表現するのは無理だったように思う。

河合(1969)は、イメージについてこう述べている。「人間は言語を使うことで、自分の経験を蓄積し、それを他人とコミュニケーションすることで自分の感情を表現したり、経験を受け継いだりする伝達の手段としている。しかしながら、言語を駆使して自分の考えを自由に表現できるという反面、むしろ、言語の方がわれわれの考え方を規定しているのではないかと考えられるようになった」。このことは私たちの日常的にもよくあることである。例えば「あの人は悪い人だ」と言われているような人の言うことなどほとんど聞かなかったり、誤解してしまったりする。それはその人をよく知りもしない内に「悪い人」という言葉から、先入観でその人を受け付けなくなるというように、「悪い人」という言葉がその人に対するイメージを規定してしまっているというのである。

図2に関しても、「街」というテーマなのだから、「街」を思わせるモチーフを入れなくてはならない、ということにとらわれ、作品として表現したかった、「故郷の街が自分の帰らない間にどんどん変わっていく寂しい気持ち」が思うように表現できていない。

2.「初めて何かに動かされる感覚を得る」

しかし図3のように、「何を表現しよう!」と思った訳でもなく、題材なしでも、何かに動かされるように、直接手を使って絵の具を塗り込んで描き進めていくことで、図1、2にはない勢いと満足感を得る。その「何か」が二回生にあがり、アートセラピー技法論を履修したのち、「心の深いところ(無意識状態)から湧き上がってでてきたもの」ではないかと気づかされた。

二回生

3.「内的動きを表現する、湧き上がるものを全て出しきるということ」

二回生の頃に描かれた図4、5をみると、身体や細胞をテーマに、表現方法を模索し続けている様子がうかがえる。一回生の頃に描いた図1、2よりは、目に見える表面上の「身体」というより、自分が表現したかった内的動きの「身体」を表現できているように感じる。そう感じるのは、一回生の終わりに図3を描くときに行った、「直接手を使って絵の具とキャンバスに触れること」の影響が大きいように思う。このときから、物事の表面的なことより、内的部分を見つめることが多くなった。特に、自然や細胞の動きに生かされているエネルギーなど、人を取り巻く環境や感情というものが題材となりつつある時期である。

この頃は、画面全体を埋め尽くすように描ききり、表現したいことをすべて出し切った感じの達成感はあったが、完成後に作品としてみた場合、詰め込みすぎて今となってはこの時期の作品をあまり見たいと思わないし、取って置きたいとも思わない。描いた直後は満足感を得たものの、しばらく経ってから冷静になって絵を見つめ直したとき、「なぜ私はこんなにも生々しく表現してしまったのだろう」という後悔と恥ずかしさのような感情を抱いたのを覚えている。心の中にあるイメージをすべて出すことが、必ずしも自分にぴったりとくる表現ができたことにはならないのだと気づけた作品であった。

三回生

4.「心の中にあるイメージをそのまま出しきることと、作品としてどう完成させていくかというバランス」

そして三回生の頃から本格的に、一回生の後期で少し体験した図3のように、頭で考えず、キャンバスに直接手で触れて描いたことと同じように取り組んでみた。それによって、心の中に湧き上がるイメージをそのまま現実の世界に描き出せたような感覚を得る。私の場合、筆を使うとキャンバスと自分に間ができてしまい、せっかく心のなかに浮かんだイメージを現実の世界に表現する際に、どうしても意図して描いたわざとらしいものとなってしまうことに気づいた。それを打破するために行った、直接手を使って絵の具をキャンバスに塗り込むという作業は、キャンバスと自分との間に隙間のない状態で、心のなかのイメージをぴったりな表現で描き出せたように感じたので、とても有効的だったように思う。

実際の心理療法の技法のひとつに、5〜6人程度でコラージュや切り絵、直接手で絵の具を使うフィンガーペインティングを行う「ファンタジーグループ」というグループワークがある(樋口,1992)。筆を使わないので、絵の上手い下手という評価を気にすることなく、また絵の具のぬるぬるとした素材の質感を感じることで幼児退行、すなわち知識や技法に捕われずに感じたままの自己表現をしやすいことから、フィンガーペインティングは心の中にあるイメージをそのまま表出しやすいのではないだろうか。

また二回生の頃のように、画面全体に描ききるのではなく、「魅せたいところ」と「抜くところ」のバランスを意識することで、意外にも自分の満足のいく作品になったことに気づかされた。私の場合、「心の中にあるイメージをそのまま出しきることと、作品としてどう完成させていくかというバランス」が保たれて初めて、自分が本当に表現したかった作品と成ったと思われる。

四回生

5.「丸い形の出現」

四回生になる頃には、三回生で心のなかにあるイメージをそのまま表現する方法を掴み始めてきていたせいか、次から次へと創作意欲が湧いてきて課題を与えられなくても自ら進んで制作することが多くなった。それと同時にどの作品にも丸い形のようなものが現れるようになった。キャンバスの画面上のどこかに丸い形を描くことで作品としても締まりがでるし、なにより丸い形を描くという行為が自分を落ち着かせることを感じていた。

丸い形というと、仏教に曼荼羅(マンダラ)という言葉があり、もともとは仏教、それも密教が生み出した独特の思想的、芸術的世界の具象化である。しかし、心理学には、ユング(Jung,1916)が見いだした、人間のこころの変容過程において現れてくる魂(たましい)の元型の図像表現のことをいうのである。ユングは彼自身や、彼の患者の中に、重大なこころの転回期において、「円」を連想させるような形が自然と表出されていることに気がついていた。東洋ではすでにこれらのイメージに「曼荼羅」という名が与えられており、それは、ユングが考えていたとおり、こころの深い秘密にかかわる図像であることを知った。そしてこの特殊でありながら、かつ普遍的な元型体験の図像表現に「マンダラ」と名付けたのである。ユングは絵画イメージばかりでなく、夢の中にも幾多の類似した表現を見いだし、中でも<円>や<正方形>を組み合わせた形の表現が、この「マンダラ」の特徴であることを見いだした(松尾有慶 編1983)。

ただし、山中康裕(1971)の臨床経験では、ユングの述べるような魂や精神の次元において、より高い変容を勝ち取っていく際の良い兆しがうかがえる「マンダラ」以外に、こころや精神の崩壊を必死に守る、最後の防波堤のごとく堅い守りを感じさせる「マンダラ」表現もあるので、単に「マンダラ」が出てきたからと喜んでいてはならないことを述べられている。(山中,1971,1983)

そこで私の場合をみると、丸い形が出現してきた頃は、自分の心のなかにあるイメージをそのまま表現する方法を掴み始めてきていると感じていた時期であった。

この頃になると、それまでも細胞や生命力といったものを題材としてきたのだが、そういった生きることに関するイメージをすると、生命の根源であると考えられる受精卵のようなものが、活発に細胞分裂を起こし、力強いエネルギーが湧いてでてくるようなイメージに発展し、自分でも意図しないところで、気づくと丸い形を描いていた。私にとって良い意味での転回期であるように見受けられる。そのように感じていた時期にマンダラが自然と出てきたことと関係があるかどうか分からないが、以上述べてきたプロセスを経ることによって、自信にも繋がったように感じる。

この時期に描いた作品の代表としてあげた『6月の朝』というタイトルの図10は、夜明けが朝日に溶けてひらけていく、朝露のきらきらした爽やかなイメージを、自分なりにとても納得のいく表現で描けたように思う。しかし、自分の感覚だけでなく、他の人はこの作品についてどう思うのだろうか、という客観視したときの作品についても考えて描くようになってきていた。自分の表現した作品が他の人にどのように感じてもらえるのかを知るため、展覧会に出品してみたり、人に作品を積極的に見せるようにもなった。そうすることで自分では気づかなかったイメージを、私の作品から他の人が感じとってくれて、それを新たに吸収することで、また自分自身、イメージが止まることなくどんどん膨らみ続けていき、創作意欲も湧いて次々と制作にとりかかっていったと考えられる。

Ⅶ 最終考察

1. 創ることと癒し

最後に、河合(1969)は「創ることと癒すこととの間には深い関係があるが、それは安易に直結しているものではない」と述べている。このことは大きな災害などが起こったとき、心に傷を負った人々に、その辛かった体験を語ってもらうことで気分が晴れるのではないか、それを絵に描いてもらうことでどういう気持ちなのかを計れるのではないか、と逆に心の傷を逆撫でするようなことをしているのにもかかわらず、単に絵を描いてもらうことが癒しにつながると思っている人も少なくないことを述べている。それは単なる「表現」と「創作」とは異なるのだということが曖昧になっているためそう考える人もいるのかもしれない。単なる「表現」とは、「心の奥」にあるものが関与している、いないに関わらず、心のなかのものがただ形としてあらわされたものであると言える。それは本人の意識とは全く関係のない、「無理矢理描かされたことによる意味のない絵」になる場合もあるだろう。しかし「創作」となると、本人の意識を超えたものがはたらくことによって自然と「心の奥」にあるものが形を持って生まれてくる。そのプロセスにこそ癒しにも通じるものがあるのだが、それはそれほど簡単なことではないということを私自身も自分の創作プロセスを通して実感した。

「心の奥」が表出されていないただの表現は、癒しにつながらないということは理解できたが、実際のカウンセリングのなかで「心の奥」が表出された創作活動が行われるには、

①セラピストとクライエントの間に人間関係が構築され、それを基礎としてクライエントがリラックスした状態で創作活動が行えること

②本人の意識を超えて創作活動が行われること

これらが前提となり、そのなかで創作活動が行われていれば、クライエントが「なにかを作ろう!」と気張らなくても、自然と「心の奥」が表出されたものが生まれるため、セラピストも深いところをみることができる。創作させることに力をいれるのではなく、まずクライエントの心をほぐすことが先決であり、「心の奥」が表出された作品というものはあとから自然と出てくるのである。

しかしこのように、「心の奥を表出する行為は決して癒しにつながるだけではなく、心の奥深く潜りすぎると、精神的な破壊につながることもある。」と河合(1969)は述べている。本人の意識を超え、心の奥を表出するという行為は、日常生活を送っていくために自分をコントロールしている部分を解き放つ、いわゆる「狂う状態」に似ていると言えるのではないだろうか。そのため、精神異常をきたす芸術家も多いのであろう。「創ることと狂うこと、狂うことと癒し、これらは紙一重の微妙な関係にあり、どちらかを結果として説明できるようなものではない」と、河合(1969)は考えている。したがって、創作活動が癒しにつながると容易に断定することはできないことを述べている。

精神疾患などに対しての心理療法は、現代こそ「心理療法」という名が与えられて研究が進められてきているが、そのはるか昔から、未開の地では独自に心理療法的なことがシャーマンによって行われていたとされている。わが国では沖縄県のユタがその代表にあげられる。

ユタなどのシャーマンは、自らがトランスとよばれる変性意識状態に入り、神霊や精霊・祖先霊・死者霊などと交信しながら、占いや予言をしたり、災厄や病気の原因を探り、お祓いや治療儀礼をする特異能力者とみなされる人物のことである(大橋英寿,1994)。ユタはトランス状態に入ることで、自らの意識を超えると言われているように、このことは私が創作するにあたって「心の奥」を表出するために、自分が意識して得てきた情報や知識、努力というものを自分のなかからいったん解放することと近いように感じた。

この例からみても、自らの意識を超えることで「心の奥」を見つめるという作業は昔から自然と行われてきた人間の必然的な欲求であると考えられる。

一般的なカウンセリングは、言葉を介して行っている。しかしなんらかの障害があって話しができない状態にある人であったり、言葉だけでは上手く伝えることができない想いを表現すること、また、直接的にセラピストと関わるのが苦手なクライエントにも、絵を介してその想いを表現するという別の手段があることは重要である。なにより言葉だけでは表面的なことしか見えなかったことが、アートを用いることで、深いところを他者に伝えること、そして相互に感じることができるという利点がアートセラピーにはある。

2. 「アート」と「アートセラピー」の違い

私は今回、自分自身をセラピーした訳ではなく、自分にぴったりくる表現を見つけ、自分の納得のいく作品を生み出せるかということを目指していた。

ところが、その「自分にぴったりくる表現」を見つけるには、セラピーするために必要と考えられる「自分の意識してきたことを超えてそれが心の奥にはたらきかける」ことが必要であった。しかし「作品」にしていくためには、心の奥にあるイメージをすべて出し切るのとは違い、どこまでどのような形でイメージを出すのか、というバランスも意識しなくてはならないと私は創作活動を通して感じた。それはある意味、自分の内側の主観的な想いばかりでなく、外側からの客観的な視点がなければ作品にならないということを示しているように思われる。それが「アート」と「アートセラピー」との違いであると考えている。

3. アートは心の奥にあるものを表現することができるということ、それはアートがセラピーになりうるということ

私は最初、ものごとをみるにあたって、いままで自分が意識して得てきた情報、培ってきた知識や努力によって構築されたものにとらわれており、イメージするということすらもどうすれば良いのか分からない状態であった。そんな状態のなかでただ単に表現した作品については、結局、自分が本当に表現できたといえる作品にはならなかったために、自分の作品でありながら、全くしっくりきていなかったのを覚えている。自分にぴったりくるイメージを持つこと、そしてそのイメージをより自分にぴったりとくる表現であらわせるようになることが、自分が本当に表現できた作品と言えるのではないだろうか。しかしそれができるようになるためには、一度、頭で理解してきたものごとをすべて取り払った上での素直に感じたイメージを持つ体験をしなくてはならなかった。

その体験をするために、まず頭で考えるより先に手を動かしてみた。すると、指で直接塗りたくっていて偶然いい感じになったときのことを思い出した。そこでキャンバスとの距離をなくすために筆を使わず、直接指で絵の具の感触を感じながら塗り込むことを続けた。そうしていくうちに自分にぴったりくる表現を掴み始めてきていることに気づくことができた。自分の納得のいくものが描けてくると同時に、自己のアイデンティティーの確立、自信にも繋がり、私生活においてもそれは影響していったように思う。まさしく、芸術活動にも、治療的側面からみても、本人の意識を超えて創造的な作業がおこなわれるところに意味があり、今回自分の創作活動を通して「アートは心の奥にあるものを表現することができる」ということに気づくことができた。それは「アートがセラピーになりうる」ということを理解する上でも必要不可欠なことであったと言えるのではないだろうか。

引用文献

河合隼雄(1997):おわりに 現代人と芸術 創ることと癒すこと、大塚信一、

11 芸術と創造、岩波書店、pp.235-236

河合隼雄(2000):<総論>イメージと心理療法 三.心理療法の実際 四.イメ

ージと言語、大塚信一、講座 心理療法3 心理療法とイメージ、岩波書店、

pp.14-17

大橋英寿(1996):Ⅴ 癒しの伝承 社会心理学 1 医と巫、佐々木正人編、心

理学のすすめ、筑摩書房、p.149

森谷寛之(2003):第1節 芸術療法とは、田嶌誠一(編)、臨床心理学全書第

9巻 臨床心理面接技法2、誠信書房、p.98,p.100

山中康裕(1992):八 芸術療法—絵画療法・音楽療法、田畑治・東山紘久(編)、

臨床心理学(第3巻)-心理療法、創元社、pp.122-123

伊藤俊樹(1992):芸術療法3.心理療法の種類芸術療法、心理臨床大辞典、培

風館、p.391-397

Jung.C.G.松尾有慶、山中康裕(1990):マンダラ(曼荼羅)7.無意識論、心

理臨床大辞典、培風館、pp.1129-1120

神村栄一(2007):芸術療法 art therapy、中島義明・安藤清志編、心理学辞

典、有斐閣、p.215

miku.

miku.